もくじ

富士登山は一生に一度のつもりだった

登山は好きだけれど、富士山のような山は特に何度も登るつもりはなかったのに、はからずも二度登ることに。ライターをしていた時、登山ツアーの取材依頼があり行ってきました。

その時の取材日記として残しておいた投稿です。

もしかすると、記事には書かなかった部分が、私の記憶に残っている大事な部分だったりするのかもしれない。

修行としての富士登山

1回目の富士登山は2013年9月、2回目は2015年8月です。

富士山が世界遺産に登録されたのは2013年、くしくもその年に初めて登ることになったわけですが、富士山といえば古来より信仰の対象とされており、「登拝」や「遥拝」が行われていました。

遥か遠方から拝むのが「遥拝」なら「登拝」はご神体に登らせていただくことでご神徳を賜るということ。富士登山はまさに宗教的「巡礼」です。

現在、富士登山にのぞむ人たちのほとんどはそういったことを意識しておらず、海外からの登山者も増えて観光地化しています。

たくさんの人たちに開かれ敷居が低くなったことは喜ばしいことですが、いまだ富士山信仰のもと「登拝」をおこなう人たちもおられますので、神聖な場であることを忘れてはなりません。

富士山に対して「信仰」という気持ちは持てなくとも、古くから人々の心を支えてきたものへ敬意をはらうことは、自然なことだと思っています。

たとえばヨーロッパの教会を訪れた時に、祈りに来た現地の人々を邪魔しないようにしよう、と注意を払うみたいに。

冒頭の、「富士山のような山は何度も登るつもりはなかった」という言葉の意味は、信仰がどうのとか言いたいわけではないんです。常に高山病との戦いを強いられる中、一定のペースで遅すぎずにゆっくりと、殺風景な岩場を延々と登ってゆくのは、あまりにも味気ないからです。それこそ、修行や訓練のような意味合いがない限り、好んで選びたいものではありません。

正直、仕事だから当然なんですが、常にアウトプットを意識しながら過ごすのも骨が折れました。まさに、修行。

絶対に高山病になってはいけない

先にさらっと触れましたが、富士山といえば高山病との戦いです。今回は仕事なので、絶対に高山病になってはいけません。

これは意外なことですが、グループの中でも体力に自信がある人や、筋肉自慢ニキが一番に脱落していったりもします。

富士山は、息が上がらないくらいにゆっくり登ります。かといって、ゆっくりすぎると予定時刻までに山小屋に到着できないので、調整していく必要があります。ポイントは、早く歩きすぎない、こまめな休息、行動食や水分補給をしっかりとる、です。

当時60歳前後だった母親が富士山に何度も登っていますが、彼女はほかの低山よりも富士山に向いていると個人的に思っています。無理のない安定したペースで地道に登っていくからです。私のように感情にまかせて緩急つけて登りたがる人間には向きません。

それにしても、母はなぜ富士山に何度も登るのだろう?修行?

高度順応という小休止

高山登山をする際はおなじみ高度順応。富士登山のポイントは高山病予防といっても過言ではない。

一般的な富士登山は五合目から登り始めます。五合目はすでに標高2000メートルを超えていますので、食事をとるなど1時間ほど過ごすと「高度順応」ができます。

アンデス登山をした方の記録などを見ると、「クスコで高度順応をして~」などと書かれていることがありますが、クスコ(ペルーの都市)の標高は3399mなので私なんかは到着までに高山病になっている可能性も否めませんw

話は逸れましたが、それ以前の話になると、登山の日までのトレーニングとしては、基礎体力をあげることに集中します。通勤通学の際に駅の階段を使う(エスカレータを使わない)、ストレッチ、家で腿揚げやスクワットを行うくらいで十分です。在宅ワークの人はもうちょっと頑張ったほうがいいかもしれない。

五合目から3,4時間かけて山小屋(七合目~本八合目)まで登ります。心配な人はガイド付ツアーがオススメです。

仮眠すれば体力は回復する

夕飯を食べ仮眠をとったら頂上をめざして出発します。合宿のように宿泊客みんなで食事をいただきます。食事は質素なので、足りない人はカップラーメンとかおにぎりとか食べてたような記憶。夜はかなり冷え込みます。温かいスープなどを飲みたくなります。写真を撮りに外へ出たら、手袋がないと手がかじかんでしまうほどの気温でした。

山小屋では寝袋ひとつ分が1人分のスペース。就寝時はマスクや耳栓が役立ちます。10年前は女性部屋とか選べたけど今はどうだろうか?

標高が高いので、お腹のガスが膨らむことがあります。予期せぬ放屁をして同部屋の女子たちを驚かせないように注意。トイレにもライトは点いてますが、夜に行くのは何となく怖かった(物理的にも精神的にも)。

ご来光を目指して

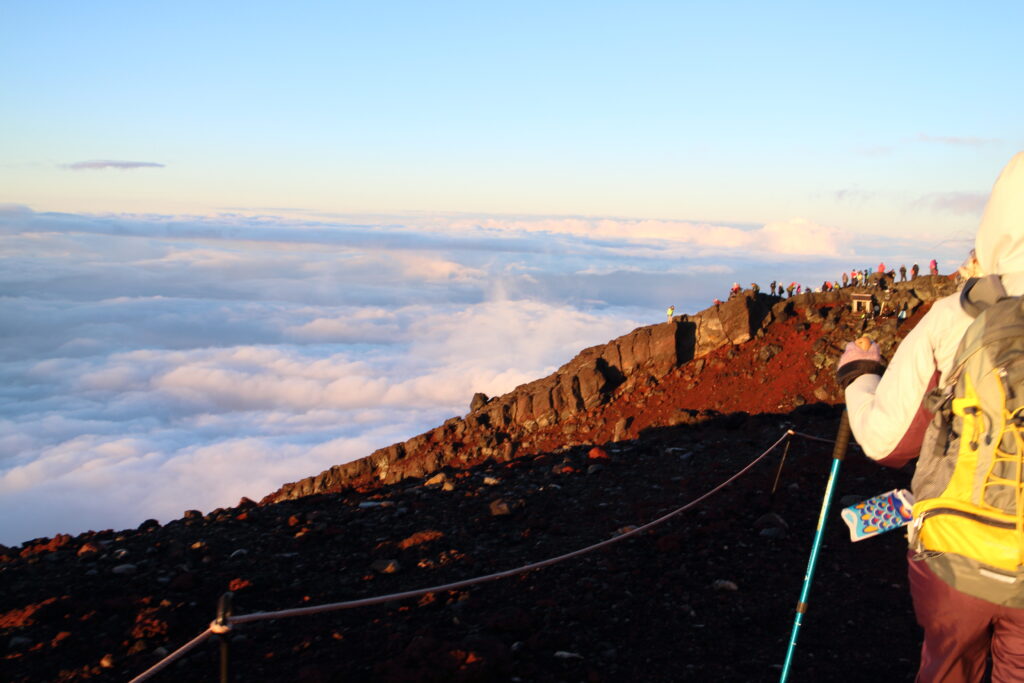

仮眠後は真っ暗な道を進むので、ヘッドライトが必須です。登り後半戦、疲労も出始め寒さも身に染みてきますが、もうひと頑張り。星々や月がとても綺麗に輝いていて、癒されました。日本の陸地で一番、空に近い場所から見上げる空です。

この日、頂上へはご来光時間より早めに到着できました。体力に応じて、小屋で温かい食べ物をいただきながら待機したり、お鉢巡り(頂上の火口をぐるっとまわる)に向かいながらご来光を眺めたりできます。

富士登山はくだりがきついので、頂上に到着した時点で余力が残っていない人は、お鉢巡りは見送ったほうが良いかもしれません。私はお鉢巡りの記事も上げたかったので、移動中にご来光を迎えました。我ながら良い写真が撮れたと思ってます。

以前来た時は、防寒対策をあまりしておらず、寒すぎてご来光とかどうでもいいから早く終わって?と思っていたのは秘密です。人間、余裕が大事。

帰るまでが修行

くだりは、疲れてくると転びやすくなるので注意です。須走ルートでの超特急下山は個人的に楽しかったです。砂道なので、舞い上がる砂塵と靴の中に入ってくる小石には若干イラつきます。

今回、私個人としては体力がしっかり残った状態で下山できたので、体調管理面は成功でした。このあと高尾山に登れと言われたら、多分登れるくらいの体力はありました。

ツアーだったので、帰りは温泉施設に寄ってくれたんですが、ツアー客だけでも女性15人くらいいるのに洗い場が4つほど。待ってる方も洗っている方もなんとなく気まずい洗い場待ちが発生。

それだけでなく、湯舟の配置も浸かっている人たちの目線がこちら側に向くようになっていて、10年経った今でもたまに思い出しますが、なんであんなつくりにしたのか、大人数のツアーでなぜその施設を選んだのかが謎でした。このツアーでの唯一の不満点。

登山占い

ところで、山岳信仰で来年の運勢を占う方法のひとつに、山登りをするというものがあるそうです。

登山開始~下山までを1年とみて、苦しかったのはどのあたり(時期)だったか、どんな気持ちだったか、自分のコンディション一つ一つを見つめて、占うのだとか。

この富士登山で1年を占うとしたら…、と振り返ってみるのも面白いかもしれません。