こちらも何年か前だけど、名古屋滞在中に愛知県美術館へ訪れた時の記録をリライト。

もくじ

愛知県美術館のコレクション展

当時訪れた目的は、所蔵品のクリムト作品。

コレクション展(常設展)は数か月ごとにテーマを変えているそうなので、またしばらく経って訪れた時には新鮮さを感じられるかもしれません。入場料は破格の500円ですが、展示数が少ないと感じることもなく、満足でした。

所蔵品は写真撮影OKなので、いつも初めのほうは撮るの忘れてます。この日も、最後の展示室まで撮らずじまいでした。寄託品の撮影禁止マークを見つけるまでそのことに気づかずでした。残念。

クリムト作『人生は戦いなり(黄金の騎士)』

写真だと伝わりづらいですが、迫力と存在感があります。金と黒のコントラスト!(語彙力)

クリムトの作品はウィーンで訪れた美術館で沢山見たのに、一枚も写真を撮ってなかったことが悔やまれます。

こうして撮った写真だと絵画から溢れ出る熱量がどうしても伝わらないし、感じ取れないのですが、この作品を見たという記録はやはりあったほうが良い。とはいえ、図録や写真で見ても美しい。

その作品を見た時にどう感じたか、どう思ったか?はその時は覚えているつもりで、いつまでも覚えていられるような気もしてしまうけれど、案外すぐ忘れてしまうので、感想なんかもしっかり書き留めて置いたほうが良いと思う。できれば、その場で。なんなら美術館を出たら、感想を言わなきゃいけないくらいのつもりで。

グスタフ・クリムト

《人生は戦いなり(黄金の騎士)》1903年黄金の甲冑に身を固めた騎士が、行く手を阻む邪悪な蛇に目もくれず、歩みを進めようとしている様子が、正方形の画面いっぱいに描かれています。オーストリアの画家クリムト(1862-1918)は、国の依頼で手がけたウィーン大学大講堂の天井画を猥褻だと非難されたことをきっかけに、自らの芸術を独自に探究するようになりました。デューラーの銅版画《騎士と死と悪魔》(1513)を参照したこの騎士の姿に、クリムトは自身の状況を重ね合せています。画家の代表作のひとつである本作は、哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの父親の旧蔵品で、日本の公立美術館としては初めて収蔵されたクリムトの油彩画です。

愛知県美術館サイトより引用

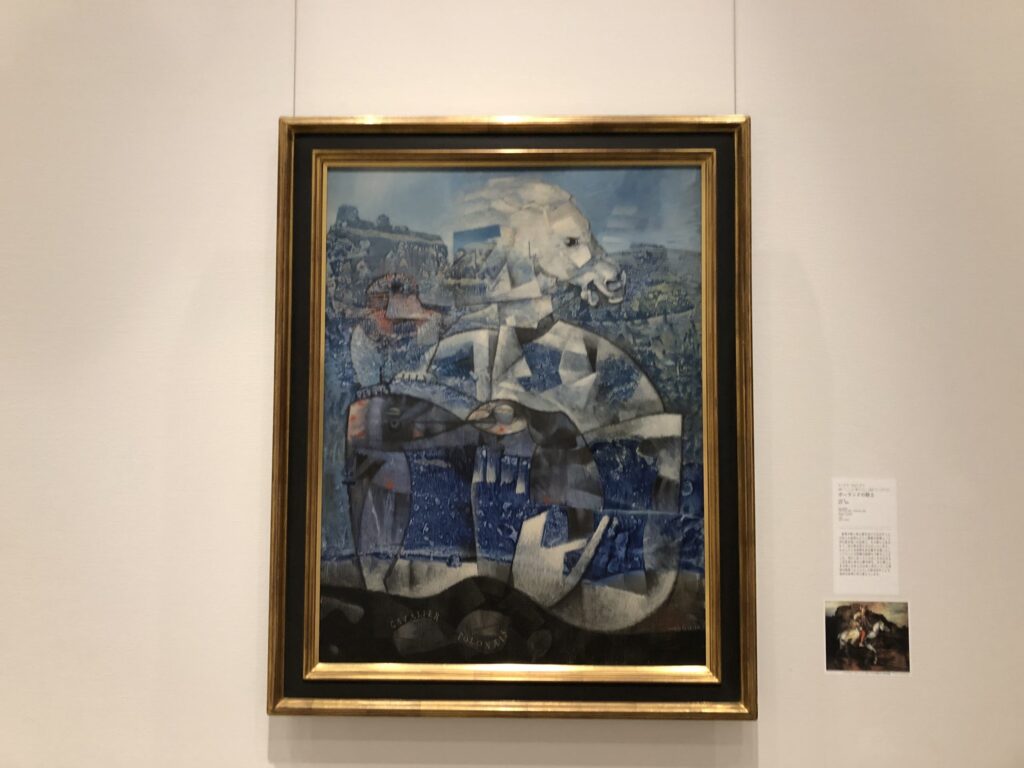

マックス・エルンスト作『ポーランドの騎士』

馬愛好家なので、馬モチーフを撮りたがりです。

この青と白が気に入って、グッズ売り場でノートを購入しました。安らぎとともに半分くらい、なぜだか不安感を覚える。最下部のうねる黒い部分と、夢の中のような、薄暗くみえる情景のせいだろうか?

シュルレアリズムの絵画は、なぜだか私にとっていつも不気味さがどこかに潜んでいて、ぞわぞわしてくるのが不思議です。普段気づかない、潜在意識下の恐怖が語りかけてくるような。

マックス・エルンスト

《ポーランドの騎士》1954年エルンスト(1891-1976)は、様々な技法を駆使して画面に偶然のかたちをつくりだし、そこに生き生きとしたキャラクターを見出します。本作では、絵具が乾く前に板を当ててはがすことで生じた岩肌のように複雑な背景に、二羽の鳥を抱いた白馬と、その肩にとまるもう一羽の鳥が浮かび上がっています。荒野を歩む騎手を描いたレンブラントの同題の絵画(1655)を下敷きにしつつも、エルンストは二羽の鳥に自分と妻の姿を、また肩にとまる鳥には自らの分身と見なしていた架空の怪鳥「ロプロプ」の姿を託すことで、この光景をまったく独自の世界に作り替えています。

愛知県美術館サイトより引用

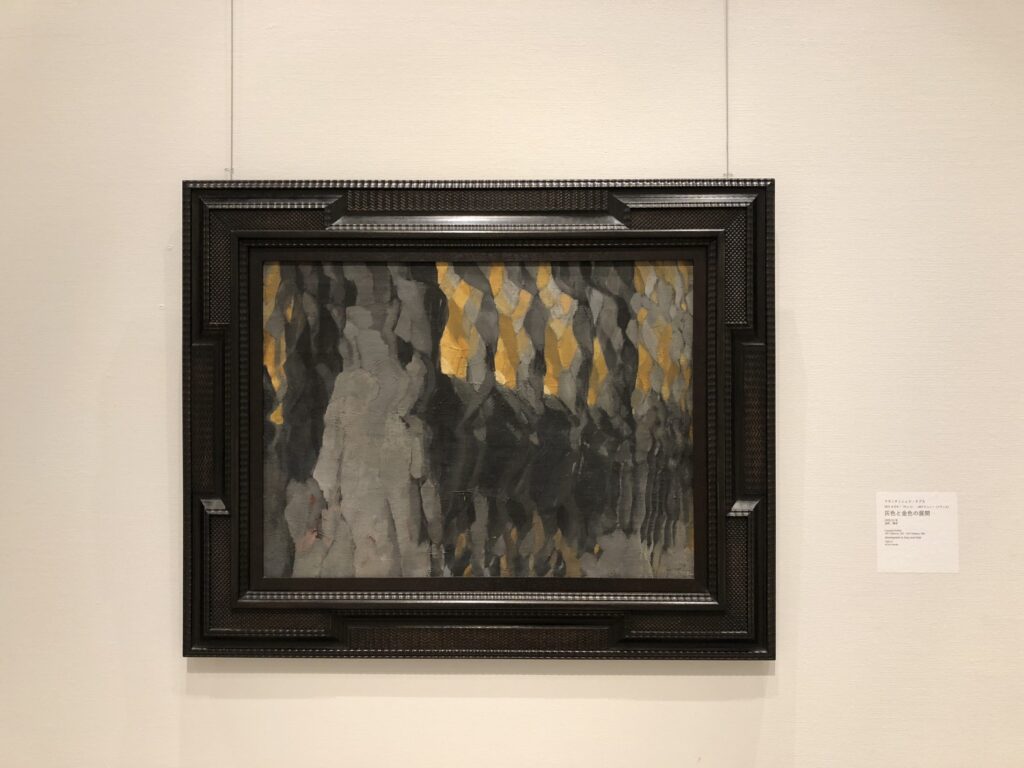

フランティセック・クプカ『灰色と金色の展開』

クプカの作品は、カラフルなものが好きですが、この作品はたまたま何度か目にする機会があって、愛着が湧いております。

パリで散々美術館をめぐって自覚したのが、私はモダンや抽象画が好きだってことなんですけど、このクプカは抽象画の最初期の作家です。

キュビズムわりと好きですが、対象物の原型がわかるよりも、解説を読まないと何の絵なのか分からないような作品のほうが好みです。上記のような。

フランティセック・クプカ

灰色と金色の展開

この作品は、純粋に造形的な構造体としての垂直線からなる作品群と、宇宙的なヴィジョンと広がりを持つ一連の作品の、双方の要素を兼ね備えている。垂直線を基本構造とする表現は1900年頃の作品に始められているが、この作品では相似形の灰色の形態が間隔を変えて少しずつずれながら繰り返されてリズムが生まれている。その垂直の形態の背後には、金色に輝く太陽の光のような明るい空間が広がる。友人の画家ガリアンの影響もあり、クプカは1920-21年に一連の白黒の油彩画を制作しているので、この作品はこうしたモノクロームの新たな局面への移行段階に位置していると考えられる。

2013年のX線調査によって下層に女性の半身像が描かれていることが判明した。その女性像は《ガリアンの好み》(1909年、プラハ国立美術館)などと関係があると考えられる。愛知県美術館サイトより引用

ピエール・ボナール『子供と猫』

ピエール・ボナールも光が多くカラフルな絵の方が私の好みですが、こちらのような子供や動物モチーフは好き。日常の一コマを描いた作品は、当時の生活が垣間見られて興味深いです。調度品や服装、コップや水差しひとつ見逃さないようガン見しますw

ボナールといえば『白い猫』も有名な作品ですが、こちらの柔らかそうなネコチャンもずっと見ていられます。癒し。

子供と猫

ピエール・ボナール

部屋には柔らかな光が射し込み、猫を抱いた少女が食事を待っている。白い食卓と猫と少女がひとつに溶け合い、背後から浮き立ってピラミッド型の安定した構図を形成し、画面を水平に横断する2本の線と少女や食卓に置かれた瓶などが生み出す垂直方向の動きとが相まって、画面にはさらに堅固な骨格が与えられている。やや俯瞰的な画面では、右下の果物が一部切断されて描かれることによって、見るものとの関係がいっそう親密になり、ボナールが浮世絵あたりから学んだスナップショット的な感覚をうかがうことができる。きびきびした筆致で描かれた画面には、豊かなマティエール感が生れ、穏やかな色調の中で、ところどころに配された鮮やかな色彩が画面を小気味よく引き締めている。身近な光景を芸術へと昇華させたアンティミスト(親密派)ボナールの卓越した技量の冴えをうかがうことができる作品である。

愛知県美術館サイトより引用

さいごに

写真は撮れてませんが、熊谷守一氏の猫ちゃん画も可愛かったです。

カレンダー、キーホルダー、ハンカチや一筆箋などのグッズになっていました。

10階の美術館内にあるミュージアムショップのグッズも良いですが、下にある誰でも入れる方のアートショップ(愛知芸術文化センター内)は芸術関連の書籍なども置いてあって見応えありました。

作家も生身の人間だから、時期によって作風が違ってくるのも人生の変遷を見ているようで面白い。

ここで出会った一枚の絵から、様々な方向へ興味が湧いてくるのは美術館めぐりの醍醐味のような気もします。